Business English IV: Introduction to Finance

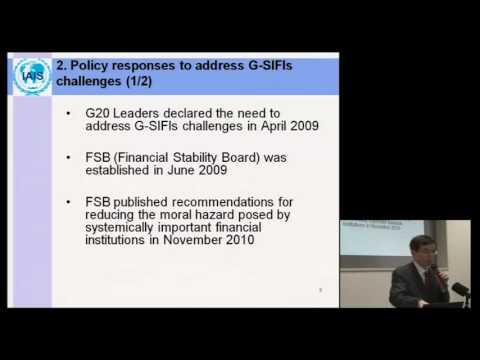

Regulation of Global Systemically Important Financial Institutions (G-SIGIs) Yoshihiro KAWAI

Details

- Year/Term

- 2012

- Date

- October 26th, 2012

- Faculty/

Graduate School - General Education

- Language

- English

- Instructor name

- Eriko KAWAI(Professor)

Related Courses

Public Lecture

Public Lecture

Hiroki Yamauchi

General Education, Field Science Education and Research Center

2021 Course

Course

Hiroaki Fujii

General Education, Field Science Education and Research Center

2021 Course

Course

John Robert CLAMMER

General Education

2019 Course

Course

Prof. Toshihiro Nakamura

General Education, Institute for Liberal Arts and Sciences

2018